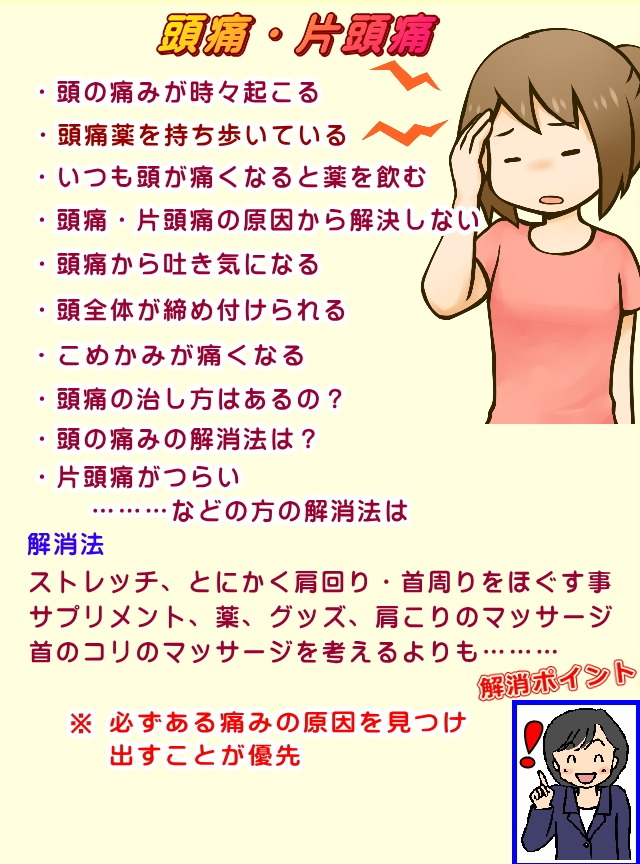

北九州市小倉北区からも評判の良い徳力整体院は頭痛、片頭痛、頭の痛みを解消する、良くする、楽にする、緩和する、和らげる、改善する為には薬ばかりに頼らないで痛みの原因を見つけだすこと。

頭痛や片頭痛を良くするためには、原因や種類によって対処法が異なります。まずはご自身の頭痛がどのようなものか把握することが大切です。

1. 頭痛の種類を把握する

主な頭痛の種類として、以下のものがあります。

- 緊張型頭痛: 最も一般的な頭痛で、頭全体や後頭部が締め付けられるような鈍い痛みが特徴です。肩や首のこりが原因となることが多いです。

- 片頭痛: ズキズキと脈打つような激しい痛みが、頭の片側または両側に起こります。吐き気や嘔吐、光や音に敏感になるなどの症状を伴うことがあります。

- 群発頭痛: 目やその奥がえぐられるような激しい痛みが、短時間で繰り返し起こります。目の充血や鼻水、涙などを伴うことがあります。

- その他: 脳や血管の病気、感染症、薬の副作用などが原因で起こる頭痛もあります。

2. 日常生活でできる対策

どの種類の頭痛にも共通して、日常生活でできる対策があります。

- 規則正しい生活:

- 毎日同じ時間に寝起きする

- バランスの取れた食事を摂る

- 適度な運動を習慣にする

- 週末に寝すぎない

- ストレス管理:

- リラックスできる時間を作る(入浴、音楽鑑賞、瞑想など)

- 適度な休息をとる

- ストレスの原因を特定し、可能な範囲で避ける

- 姿勢の改善:

- 長時間同じ姿勢での作業を避け、適度に休憩する

- デスクワークの際は、正しい姿勢を保つ

- 水分補給:

- こまめに水分を摂る

- カフェイン・アルコールの摂取を控える:

- 特に片頭痛持ちの方は、これらの摂取が誘因となることがあります。

- 禁煙:

- 喫煙は血管を収縮させ、頭痛を引き起こす可能性があります。

3. 頭痛の種類別の対策

- 緊張型頭痛:

- 首や肩を温める

- ストレッチや軽い運動をする

- マッサージを受ける

- 市販の鎮痛薬(アセトアミノフェン、イブプロフェンなど)を服用する

- 片頭痛:

- 暗く静かな場所で横になる

- 冷たいタオルなどで頭を冷やす

- 市販の片頭痛薬(トリプタン製剤など)を服用する(医師や薬剤師に相談の上)

- 痛みがひどい場合は、医療機関を受診し、医師の指示に従った治療を受ける

- 群発頭痛:

- 発作時の酸素吸入療法

- 医療機関を受診し、医師の指示に従った治療を受ける

4. 医療機関への受診

以下のような場合は、自己判断せずに医療機関を受診しましょう。

- 今までに経験したことのないような激しい頭痛

- 頭痛が徐々に悪化している場合

- 発熱、吐き気・嘔吐、手足の麻痺、しびれ、視覚異常などを伴う場合

- 日常生活に支障が出るほどの頻繁な頭痛

- 市販薬を服用しても改善しない場合

医療機関では、頭痛の種類を特定するために問診や検査が行われ、適切な治療法が提案されます。

5. 頭痛ダイアリーをつける

頭痛が頻繁に起こる場合は、頭痛ダイアリーをつけることをお勧めします。

- 頭痛が起こった日時、時間

- 痛みの程度、場所、種類

- 頭痛が起こる前に何かきっかけがあったか(食事、天気、ストレスなど)

- 服用した薬とその効果

- その他の症状

頭痛ダイアリーは、医師に頭痛の状態を正確に伝えるための重要な情報となります。

ご自身の頭痛の種類や症状に合わせて、上記のアドバイスを参考に、適切な対策を講じてください。症状が改善しない場合は、必ず医療機関を受診しましょう。

続きを書いて

頭痛や片頭痛を改善するための方法は多岐にわたりますが、根気強く対策を続けることが大切です。

6. 予防療法

片頭痛や群発頭痛など、頻繁に起こる頭痛に対しては、予防療法が行われることがあります。これは、頭痛の発作の頻度や程度を減らすための治療法です。

- 薬物療法: 医師の診断に基づき、β遮断薬、カルシウム拮抗薬、抗てんかん薬、CGRP関連抗体製剤などが用いられることがあります。

- ボツリヌス毒素注射: 慢性片頭痛に対して、頭部や頸部にボツリヌス毒素を注射する治療法です。

- 神経刺激療法: 特定の神経を電気的に刺激することで、頭痛を抑制する治療法です。

予防療法は、効果が現れるまでに時間がかかる場合もあります。医師とよく相談し、根気強く治療を続けることが重要です。

7. その他の療法

科学的な根拠はまだ十分とは言えませんが、一部の人には以下のような療法が効果を示すことがあります。

- 鍼灸: 特定のツボを刺激することで、血行を促進し、筋肉の緊張を和らげる効果が期待されます。

- カイロプラクティック: 脊椎や関節の歪みを調整することで、神経の圧迫を取り除き、頭痛の改善を目指します。

- 漢方薬: 体質や症状に合わせて処方される漢方薬が、体全体のバランスを整え、頭痛を和らげる可能性があります。

- バイオフィードバック療法: 自分の体の生理的な反応(心拍数、筋緊張など)を意識的にコントロールする訓練を行い、ストレスを軽減し、頭痛を予防します。

これらの療法を試す場合は、専門の資格を持つ信頼できる施術者を選ぶようにしましょう。また、効果には個人差があることを理解しておく必要があります。

8. 周囲の理解と協力

慢性的な頭痛や片頭痛は、日常生活に大きな影響を与えることがあります。家族や職場の人など、周囲の理解と協力が得られると、精神的な負担が軽減され、治療へのモチベーション維持にもつながります。

- 頭痛発作時の安静を確保してもらう

- 光や音に配慮してもらう

- 仕事の調整や家事の分担をお願いする

頭痛について理解してもらうためには、ご自身の症状や辛さを具体的に伝えることが大切です。

9. 最新の研究動向

頭痛や片頭痛のメカニズムはまだ完全に解明されておらず、現在も様々な研究が進められています。新しい治療法や予防法が開発される可能性もありますので、最新の情報を常に把握しておくことも重要です。医師や医療機関のウェブサイト、患者会などを通じて情報を収集することができます。

最後に

頭痛や片頭痛の改善には、自己管理だけでなく、医療機関との連携が不可欠です。症状が悪化したり、日常生活に支障が出たりする場合は、我慢せずに専門医に相談しましょう。適切な診断と治療を受けることで、より快適な生活を送ることができるはずです。

北九州市には多くの医療機関がありますので、頭痛専門外来などを探して受診することをお勧めします。お近くの医療機関の情報は、インターネットや地域の情報誌などで調べることができます。

当院の頭痛・片頭痛の考え

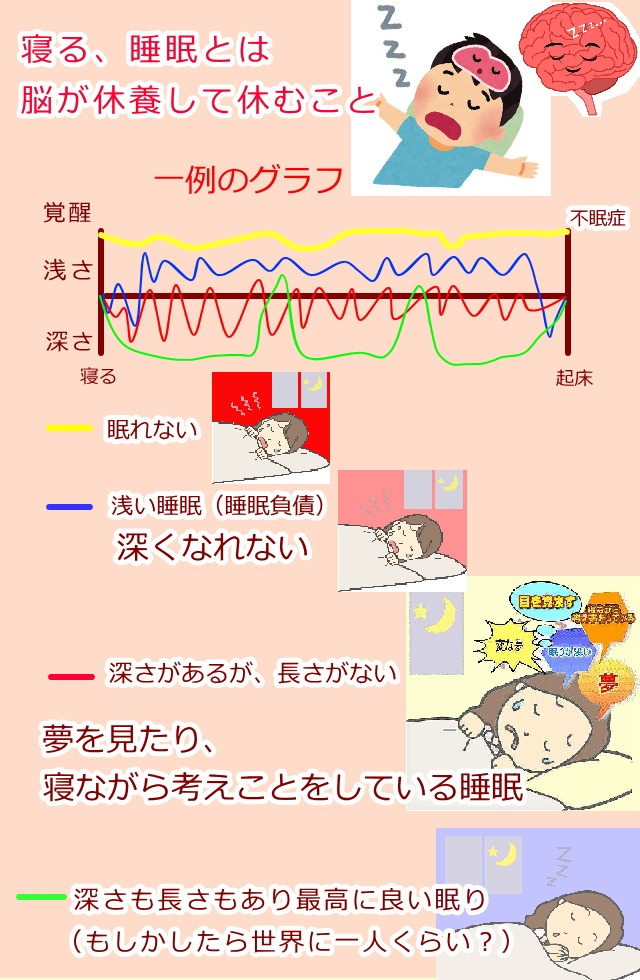

当院では頭痛、片頭痛の起きる原因は、体の崩れ、体の歪みと睡眠に問題があると考えています。

特に睡眠は自分では眠れていると思っていても、体が回復する睡眠、体が整う睡眠、脳から寝る睡眠ができていないと、ほんとうに眠れているとは言えません。

特に睡眠は説明が難しいですが、すぐに眠れて朝まで起きないから寝ていると思っている方や、目が覚める前の数分の熟睡があるため、眠れていると思っている方が多くいます。

睡眠と頭痛

体が回復する睡眠、体が整う睡眠、脳から寝る睡眠ができていないと、体の崩れ、体の歪みになりますが、それだけでは終わりません。

✅お問い合わせ方法

徳力整体院

予約制 電話:093-962-9133

所在地:北九州市小倉南区守恒本町2-2-10-2階

駐車場完備 3台共用

予約開始:8時から 施術開始:9時から(詳細はアクセスのページで)

【※詳細はアクセスページで】https://xn--tqqu3fk6pnsfqv2e.com/

定期的なケアで、痛みやコリ、体調の不調のない快適な毎日を目指しましょう!https://xn--dckburb3jta8kygnbz642e8hi9m8bi3qly1o.com/